第41回日本教育書道藝術院 同人書作展 会員リポート

- norizzo111

- 2022年7月1日

- 読了時間: 10分

更新日:2022年9月22日

主催 日本教育書道藝術院

後援 東京新聞

協賛 ホクエツ印刷/春光堂

第41回日本教育書道藝術院同人書作展が下記日程にて開催されています。

場所 : 国立新美術館 2階展示室(2C/2D)

会期 : 令和4年6月29日(水)〜 7月10日(日)

時間 : 10時〜6時(入場締切5時30分)

休館日: 火曜日

志を同じくする書家の作品展「同人書作展」が日本教育書道藝術院の主催で今年も開催されております。

暦上、二十四節気の中で夏至にあたりますが、なんとこの後に控える小暑、大暑を前倒しして、既に立派な大暑を迎えている日々であります。この後涼しくなると良いのですが、さてどうなるのか・・・地面で目玉焼きができそうです。私の日課でもある庭仕事が1時間も持たないほどの酷暑で、午前中から高い木にのぼり剪定などしていると頭がくらくらしてきて危険この上ない状況になります。熱中症は突然やってきます。

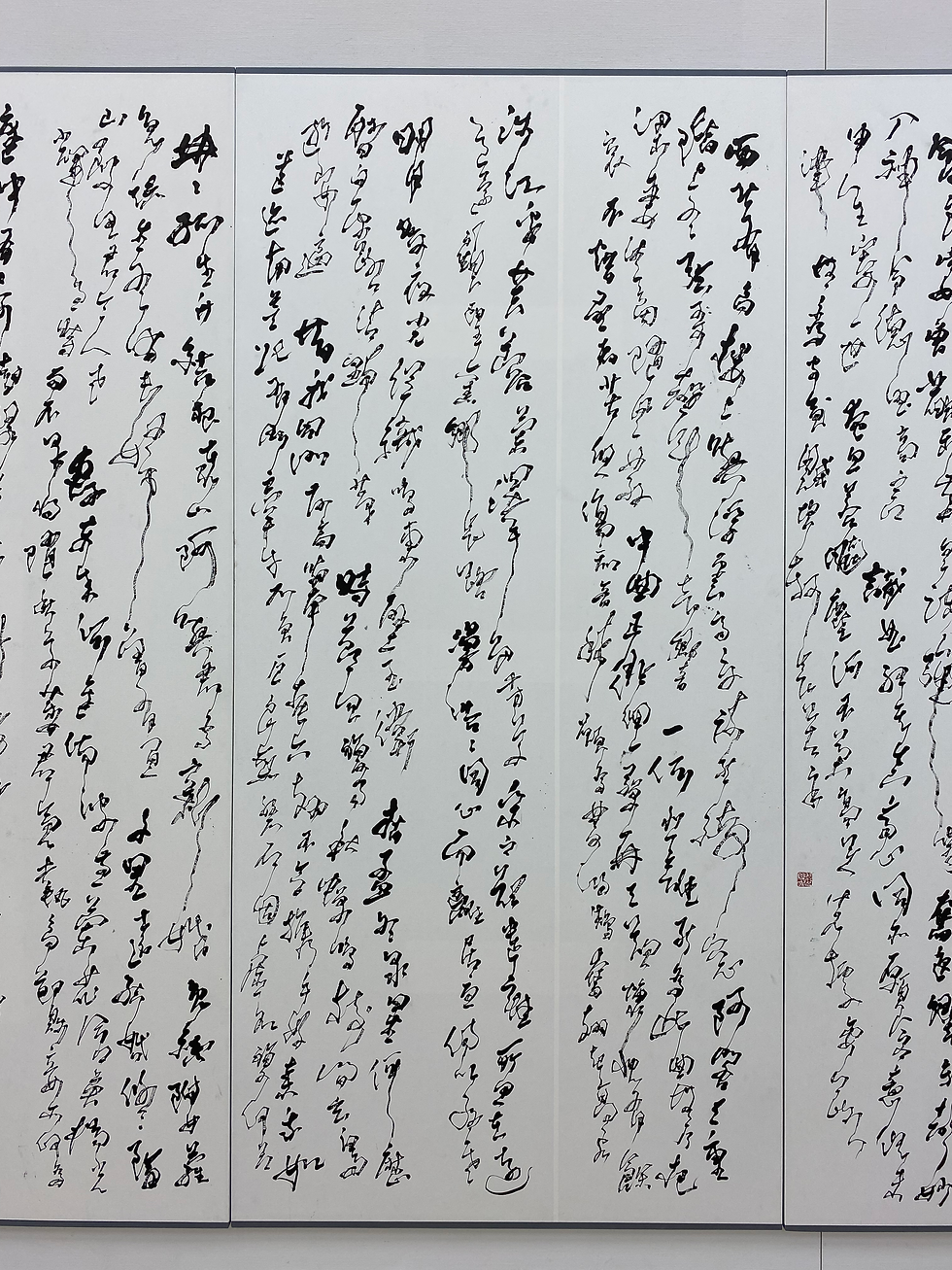

同人書作展を初めて見たのは10年ほど前にもなります。その時は、大方の作品が曲がりくねったように見え、何でこのような書風なのだろうと当時一緒に師範科で学んでいた藤本さんという方とともに話しながら見学していました。後にこの書風が王鐸を元にしているということがわかるのですが、且つ一行一行の文字が極度に接近したり離れていたりしても軸は振れていないことに気づくのも後になったからのことですが、これに慣れてきてその書風を勉強して書き込んで行くと、不思議なことにそうでなくては気が収まらなくなってくるのです。太細、潤渇、大小を駆使し、流れを作り、最終的には生きた線を表現する。この魅力にすっかり嵌まってしまいました。懐かしい思い出です。それ以来私も振れずにそのスタイルを貫いています。

本展の意義(筆者の私感)

この同人書作展も数えて41回目を迎えて、長い歴史のある展覧会と言えるようになってまいりました。

日本教育書道藝術院の創立者で、東京書作展の創設に大きく寄与した故・大溪洗耳先生の息吹が感じ取れる創作作品が数百展も展示されています。氏の貢献は実に膨大で世に多数の書家、書道愛好家を輩出してきました。芸術というものは時が過ぎればその価値や主体が変化してゆくものですが、しっかりと創設当時の思想を反映しつつ、変わらぬ作風と新しい作風が混在し、そうであることが常に新鮮さを保ち、またそうであるからこそ芸術性は当然のこと、主体が意思を持ち継続して成長して行きます。

本展では、行書・草書を主体にした華麗でダイナミックな漢字作品、さらに文字の形の発展における前の時代に位置する隷書、日本の近現代詩の漢字かなまじり作品、日本の歴史を感じさせる流麗な古典がな作品、芸術性あふれる稚拙風漢字作品などが満載で、作品最大サイズは9.5メートルに及ぶものもあります。これほど多岐に渡り、創作意欲に満ち、見る方に感動を与える書作展は恐らく他にはないことでしょう。是非一度ご覧になってください。きっと深い感銘を心に刻んでいただけると思います。

以下に上位入賞作品を掲載しますが全てを掲載しておりません。また、会場内の照明により実際の色合いと違って見えることがあることをご了承ください。

本会会員はまず準同人としてエントリーされます。全ての作家がここでデビューし、研鑽を積んで評価されて行くと同人に昇格し、そこでまた新たなスタートを切ります。以降は、無監査、依嘱、審査会員と昇格して行きます。

入賞作家は敬称略とさせていただきます。サイズは2mを超えるものに付加しました ( 縦X横 単位cm )。

入賞作品 同人の部

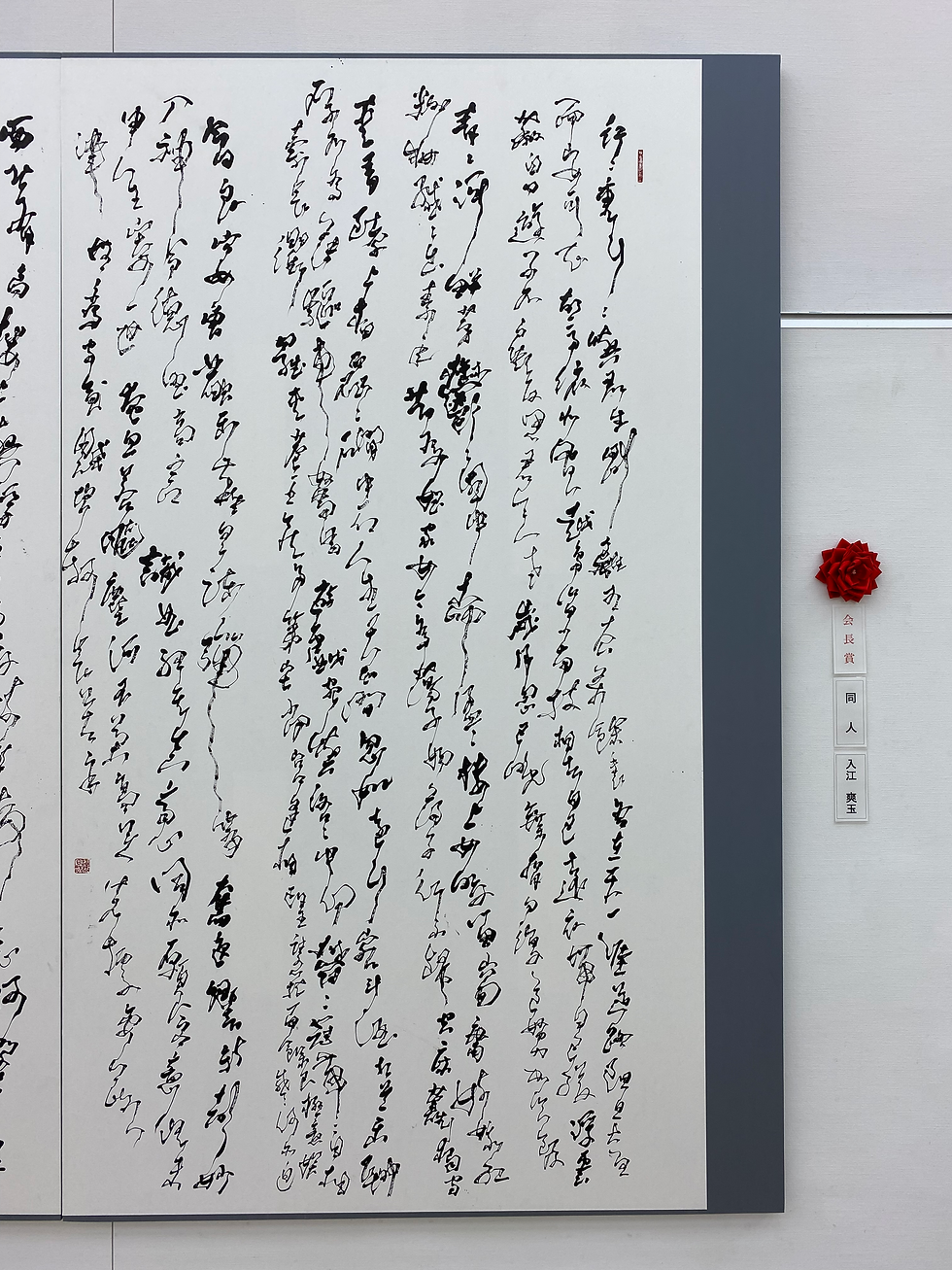

会長賞入江爽玉

[ 240x685 ]

② ①

④ ③

⑤

題名:無名氏詩 古詩十九首

作者がわかっていなくても現代まで受け継がれているこの19の詩に何か惹きつけられるものを感じ作品にしようと思いました。これまで書いたことのないスケールの作品にチャレンジしたら、今まで支えてくれた方々に恩返しができて、これからの30代にやるべきことが見えてくるのではないかと思いました。そして、有名でなくとも心を込めて書き通せば誰かの心に残り、次の世代に伝えられ語り続けられて頂けることを信じて、このことを作品制作の動機付けとしてやり通しました。(本人談)

ご本人の言葉に、やはり文字は心を込めて大切に書くということを改めて知らされました。

会長奨励賞大橋眉柳

[ 240x60x7 ]

審査員特別賞中村若水

[ 240x480 ]

武井茜翠

[ 90x952 ]

東京新聞賞冨岡翠雲

[ 240x60x6 ]

高松徑韻

[ 240x60x6 ]

加藤白露

[ 240x45/45/60/45/45 ]

小原桃里

[ 234x258 ]

特選大石凛芽

[ 240x60x6 ]

熊木姚雅

[ 234x53x2 ]

宮本千櫻

[ 234x53x4 ]

森蘭風

[ 60x90x2 ]

入賞作品 準同人の部

会長奨励書根津煌露

[ 240x480 ]

審査員特別賞勝呂彩櫻

[ 240x45x6 ]

長島玉鷹

[ 234x53x4 ]

東京新聞賞渡邉香玉

[ 240x60x4 ]

林伎真

[ 90x480 ]

特選真野籐仙

[ 240x45x5 ]

吉田鵬雲

[ 234x53x4 ]

常任審査員 常任審査会員 当番審査員

珠玉の名品揃いです。じっくりご覧ください。

野々下瑤水先生

山岸望雲先生

本多周方先生

池村光琳先生

今出揺泉先生

奥田煌蘭先生

根本季翔先生

岩瀬乙凛先生

冨澤沙月先生

久米美揺先生

小林白藍先生

渡辺碧鳳先生

浅野華遊先生

西面燁水先生

笹川千葩先生

高木逢柚先生

中川胡蝶先生

村野光寿先生

審査会員

池田墨丸先生

井原玄無先生

井上遊行先生

宮口峯巒先生

豊田俊岳先生

布留川華淑先生

根津鶴水先生

長島明華先生

宮川愛蓮先生 益田胡桃先生

掛村春輝先生

杉田桃香先生

辻玲芯先生

田邉湖舟先生

小山莉晶先生

丸田望雨先生

田中精華先生

前田響曄先生

高橋星覧先生

大溪洗耳賞田中惠柳

[ 180x480 ]

のぼうの城

埼玉県行田市が舞台の城、武州忍城・・・不落の城と呼ばれています。戦国時代に石田三成に攻められて、城が落ちないことから受験生がげんかつぎに訪れるそうです。水攻めにあっても持ち堪えたことから、作品のうねっている様は水の流れを意図したとのことです。2007年に発行され、映画にもなった歴史小説の一遍を書きましたが、まだ発行が新しいということで、行田市と小説家にも確認を取っての出典だそうです。

4年前に「中国・書のツアー」にご一緒した氏の勤勉、温和、かつ気さくな人柄が魅力です。次年度は審査会員です。

左から、福田梢藍氏、山田濤翠氏、丸田望雨氏、田中惠柳氏

田中氏の作品を前にひと時の談笑。

「作品の制作過程における紙や墨の選択、制作意図、書く際の気持ち、苦労話など、見ただけではわからない部分を聞くのは楽しい」と丸田氏。

依嘱 / 無監査 / 同人 / 準同人

森田美泉

堀江葉彩

大木蘇玄

中原麗祥

芳野梨燁

朝倉橙霞

蓮沼佳葉

福山玲峯

桑島随風

八重樫欅邑 石山恍遙

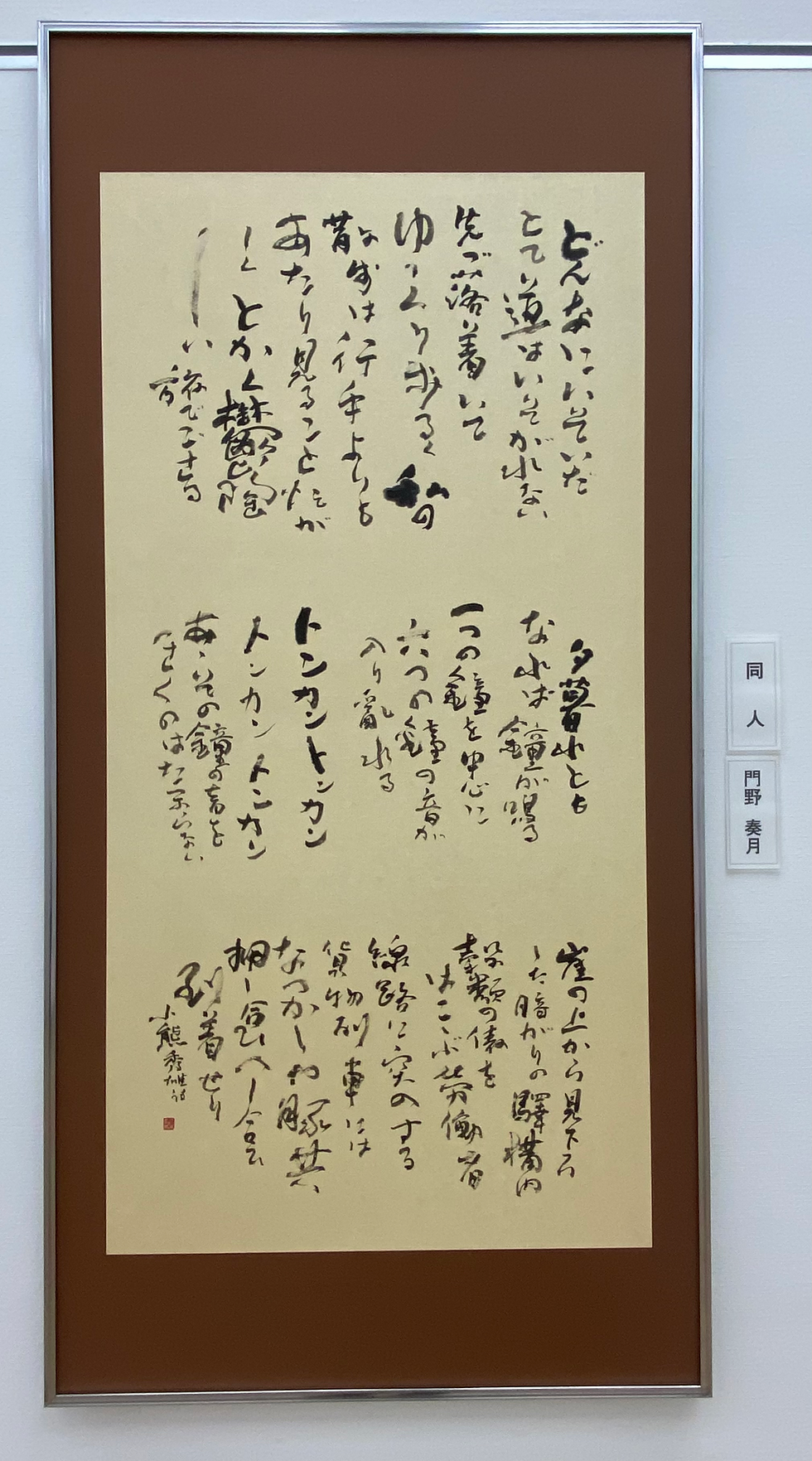

福田梢藍 門野奏月

渡邉聲泉

門野奏月氏(左)と渡邉聲泉氏(右)

師範科時代から励まし合ってきた僚友が久々に再会。「 久し振り! あらっ、久し振り! 元気?

どうしてるの? 私は・・・」

門野氏

小熊秀雄の詩を揮毫し出品(前出の作品で写真の背景とは違う)。北海道小樽で生まれ、樺太、旭川に移り住んだ小熊は、終の住処に東京を選びそこで39歳の生涯を閉じました(1940年)。

自身も北海道出身である門野氏は小熊秀雄の詩を好んで書きます。風土、情景、生活をも含めたアイデンティティが感じられてとてもしっくり来ると言っております。

沖縄県知事室に飾られてある屏風の詩、「舊首里城正殿鐘」を制作し出品。同じ詩を表情と色を変え縦三連仕立てにしております。

紙も沖縄で造られた月桃紙(げっとうし)という紙を探し出して揮毫したとのことです。淡い紙色も墨の滲みも熟考して制作した想いのこもった秀逸な作品です。多才な氏はこの後で掲載する筆者の作品の雅印を制作してくれました。

ご興味のある方は私までご連絡を・・・

冗談です。ご本人にお問合せください。

鯉沼緑笑

塔下游心

平井澄圓

水村瑞鳥 青山箏秋

藤田馬遊

久保煌泉

山田濤翆

中山美月

山長遠水

吉見峡月 内田徑萩

秤屋紫雪

志村春蘭

馬躰紫礼

須長藍由

受付担当で会場に居合わせた須永藍由氏にお願いして作品の解説をお願いしました。

今回は、中原中也の「生ひ立ちの歌」を揮毫されました。

まずは、雪、雪、雪の連続で、さまざまな雪を拾いながら、中也がどう思ったか、あまり説明的にならないように注意して書きました、と言われました。

作品をご覧になる方がどの様に見るのかも考え、三者(作者、書家、観る側)が共有すべき中庸を探り出したとのことです。また、詩文の中には「でした」も連呼されので、この調子で流れを単純にしない様に気を配ったそうです。

7/3の受付担当

平井澄圓氏(左)と、右 須長藍由氏(右)

丸田望雨氏 again

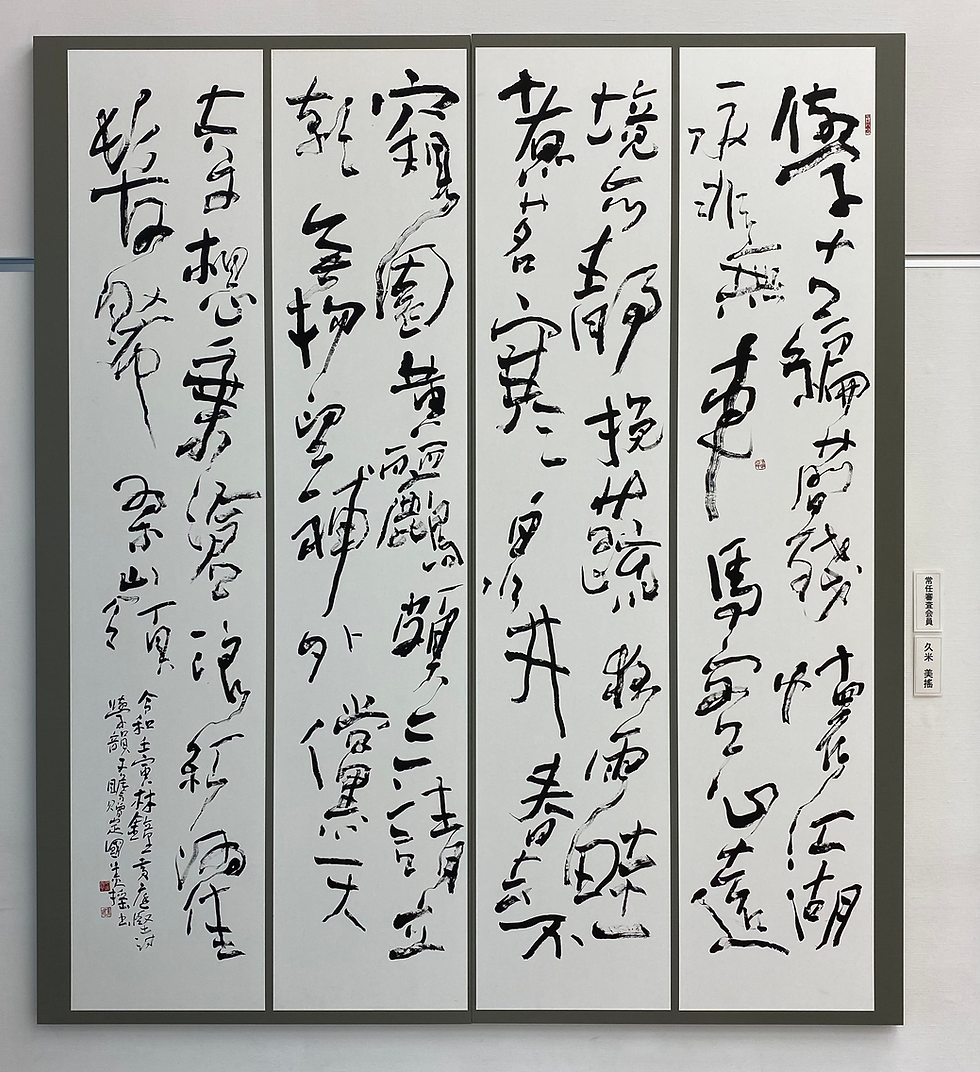

尊敬する丸田氏は宮沢和史氏の「 島唄 」を揮毫されました。中でも右の写真の歌詞の部分(左写真3段目右端)がこの作品を書くにあたり重要なテーマにしたとのことです。

海よ 宇宙よ 神よ いのちよ

このまま永遠に夕凪よ

沖縄返還50年にあたり、また、世界で起こっている戦争悲劇を憂い、状況が少しでも良くなる様に願いを込めて、実際にこの曲を流しながら書いたそうです。最後(3段目左端の一節)は沖縄方言で締め括ったとのことです。全編、風、唄など頻繁に出てくる言葉は同じ表現にしないように苦労したそうですが(私からは楽々書いているように思えます)、写真右にあるこのフレーズ、非常に狭いスペースに ”よ” が4つも出てきますが、どれも表情を変えて書かれています。

作品に対する ” 構え ” という点において、どの書家も実に多くの想いを込めているものですね。

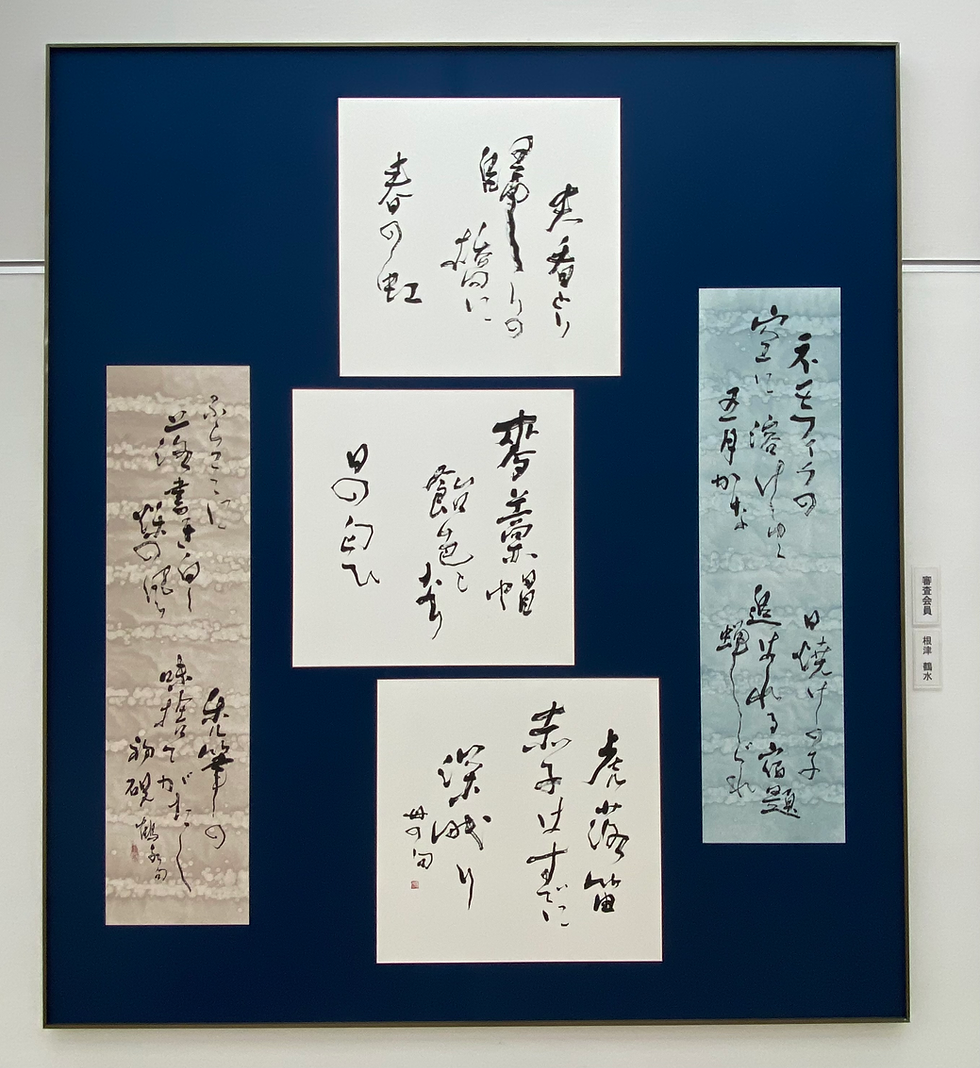

菊地雪溪 展示作品

作者:野澤一 (1904~1945)

題名:春雨

しとしとと心の濡れるかな

春の夜に降る雨を聞く

わたくしにこの雨が抱けるだらうか

爐邊にあり

おとなしい火のやはらかいかな

われ雨を聞いていろりべに火の流れを見

静かに心に春雨を数へぬ

春雨幾度ぞ

いま降るときけば

つつまれて

いろりの煙の

ゆるやかに

ゆるやかにたゆたふなり

*しとしと:原文は「しと」の後に繰り返しの ”くの字点”

*数は旧字体

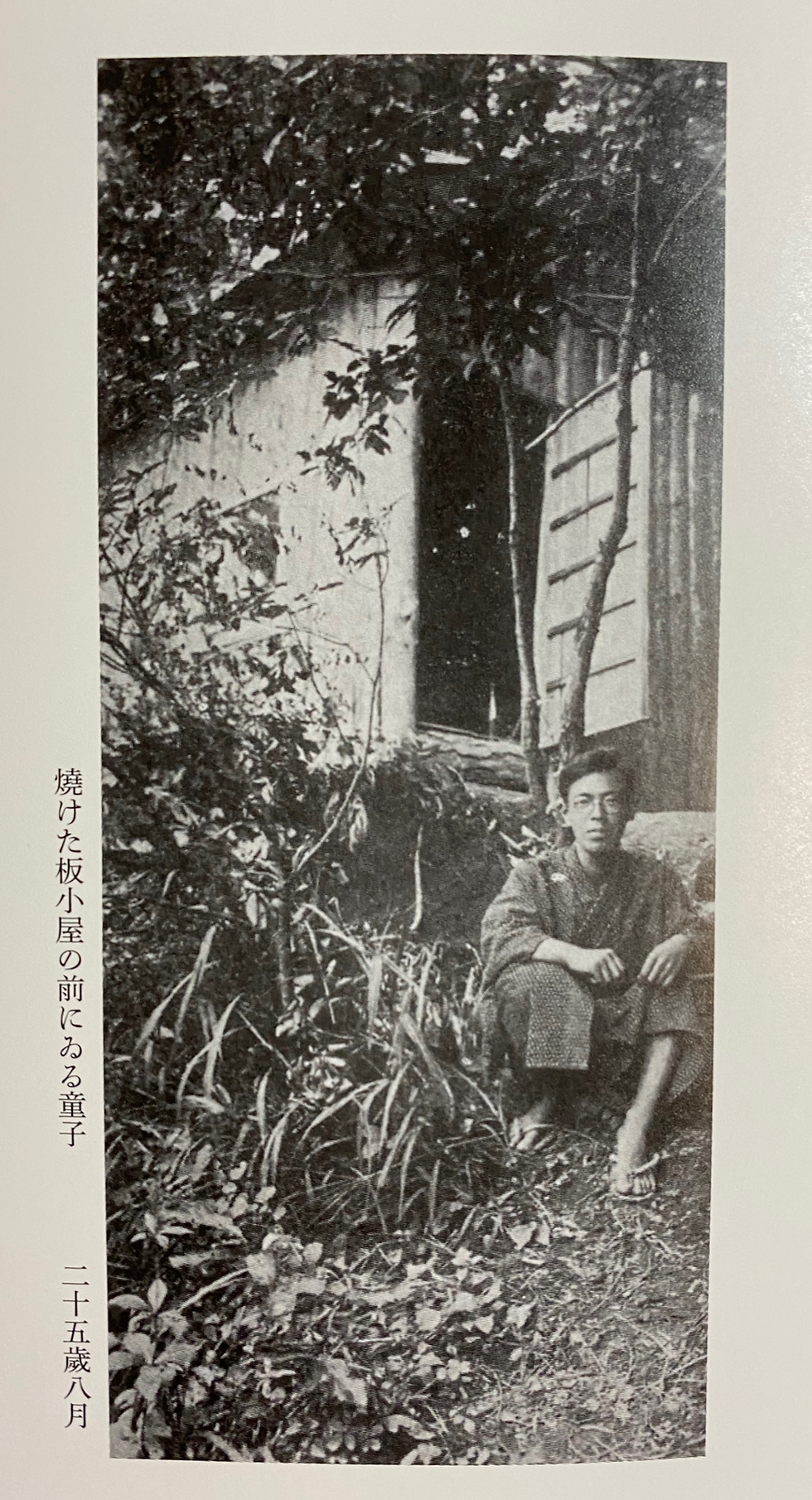

あまり知られていませんが、野澤一氏の詩を書きました。昭和初期に山梨県の四尾連湖畔の小屋に数年間隠棲し、独り暮らしで粗末な環境の中、多くの詩を書きました。詩集は木葉童子詩経一冊のみです。日本のソロー、森の詩人とも呼ばれ、自然、生物、宇宙観をうたいました。

雅号印は、同人無監査の鯉沼緑笑氏の制作です 雪溪の「 溪 」を篆刻

身内の応援は嬉しい・・・

従兄弟

娘

創設者 大溪洗耳先生のこと

会期初日に会場を訪れると、当学院の池田魚外院長がおられお話を伺うことができましたので、ほんの少しですがお伝えします。

初日の開場後すぐということと、35度を超える気温のせいもあって、まだ入場者は少なく、しかしお陰でじっくり全体を観ることが出来ました。

場内入ってすぐのところに受付があり、さらに進むと大広間となりますが、さらに先に進むと数十メートル先の突き当たりの壁に大溪洗耳先生の作品が展示されています。大きさが縦97cmX横18.8mにもなる、杜甫の詩、「 酔歌行 」です。これは凄い!見た瞬間、あたりの空気を一変させ、圧倒されるほどの迫力を感じます。

大溪イズムというものを考えたりしているのだけど、

この書作展を見てると作品は実に個性豊かで、今、特にその個性が強く出始めていると感じるね。まあ、あまり難しくは考えていないけど、大溪先生が亡くなってしばらく経って、ここに来てそのように感じるのはとても面白い。それと同時に、大溪先生がどういうお方だったかということ、皆んなが彼のことをどう捉えているか、ということに興味が湧くんだけど、そこのところは私にはわからない部分もある。大溪先生の言葉(哲学・思想)をどう捉えているのかということをね・・・ 例えば、

晩年の作品は皆んな写真で見て知っているけど、40〜50代の作品にはもっとベタな側面のものがあって、その部分をもっと知ってもらいたいという気持ちもあるんだよね。一部だけを知って、もちろんそれでも結構なんだけど全体を知ってもらいたいんだよね。

自然体でね、無理して筆を持って行ってはいけない、収筆から起筆への流れは無理しないで表現すること、

そこに自然風というものが醸し出されてくるんだけど、見る人がそのように感じることが大切なことって言っていたよね。元々あまり言葉では多くを言わない、こうしろああしろとか言わないんだよ。教える相手が自分で咀嚼して行くことを望んだよね。個人の持っているものを大切にしようとしていて、師の作品に似ることを最も嫌ったんだよね。

勉強をどれだけしているかとういことをいつも気にしていたよね。

皆んなの背景にそれを見たがっていた。いつも勉強する姿勢が大切で、特に最初の頃は特に重要だと。やっぱり書は人間が滲み出てくるからね。それで、よく言っていたのはとにかく本を読めと。くだらなくて面白おかしく書いている本でいい。論理的なものとかハウツー本なんかもっての外だって・・・まあ人間を知るということかな。

そういう意味で、大溪イズムという写真だけでは伝えられない部分を皆んながどれだけ知っているかということが気になるんだよね。

池田魚外院長

2022年6月29日

追記 7月5日

菊地雪溪

コメント